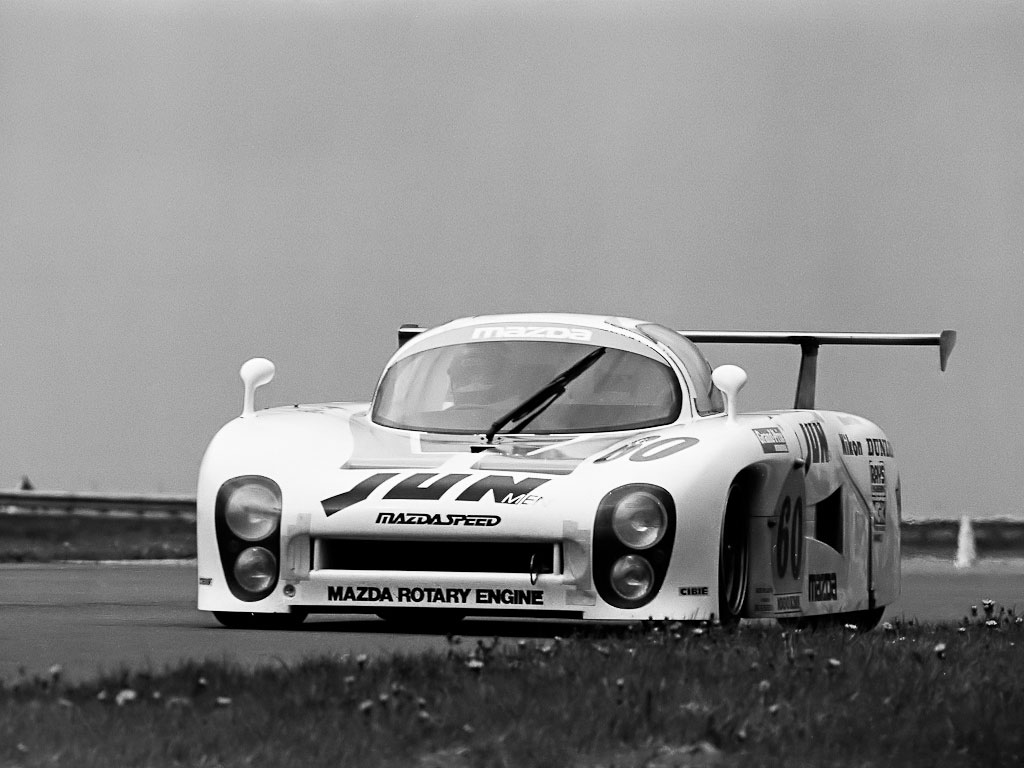

今ではレース解説者として、軽妙で分かり易い解説と優しいお人柄で人気の由良拓也氏。その肩書きは”レーシングカー・デザイナー”ですが、由良氏はかつての日本モータースポーツ黎明期、「空気が見える男」の異名をとるほどの天才としてその名を馳せていました。若くしてムーン・クラフトを立ち上げデザイナーとして独立、80年代末にはF1も視野に入れたオリジナルのフォーミュラ・カー開発にも挑戦。なんといっても富士GCでは由良氏が手がけたマシンが連戦連勝を飾っていました。今回はそんな”空力の天才”由良拓也氏が生み出してきたレースカーを振り返るとともに、由良氏の辿った足跡を追いかけました。

出典:http://www.pistonudos.com/

はじまりは「柿の木坂」から

高名な工業デザイナーである父と、女性ドライバーがまだまだ珍しい時代、シトロエンに乗るモダンな母。

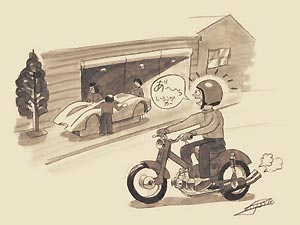

そんなお茶の間より一歩進んだ家庭に生まれた由良拓也氏は、物心ついた頃にはカスタムしたスーパーカブにまたがり、クルマにも興味津々。

そんな由良氏の大きな転機になったのは、目黒区・柿の木坂(東急東横線の都立大学駅の近く)にほんの一瞬出現した、レーシングカー・ガレージを目撃したことでした。

クルマやレースを愛する少年たちにとって、こんな住宅地しかないご近所に突如”レースカーの木型”や何かが転がっていること自体が、まったく奇跡のようなことだったのです。

由良拓也氏自筆のイラスト 出典:https://www.mooncraft.jp/

そのガレージは三村信昭、三村健治 両氏が立ち上げた「エバカーズ」のガレージで、ほんの一時の間借りながら、なんとそこには後の「童夢」創設者である、林みのる氏も参加していました。

林氏はちょこちょこと見に来ていた由良少年を招き入れ、見学をさせてくれたといいます。

当時の由良氏はまだ17歳でしたが、父親がその道の第一人者だったこともあり、なんとレースカーのボディ製作で欠かせない

FRPの造形技術を見よう見まねでマスターしていたといいます。

出典:柿の木坂。近頃はエンスー清水圭氏オーナーの「柿の木坂コーヒー」が気になります。 (出典:http://www.storage36.com/)

第2回東京レーシングカーショーへの準備に追われる中、まんまと由良少年も手伝うことになり、柿の木坂に通う日々が始まります。

ところが「ちょっとやってみて」と頼まれた作業を目を見張るクオリティで仕上げてしまう彼の才能は周囲を驚かせ、いつぞやかレースカー製作に欠かせない存在となります。

憧れの世界に携わる喜びに酔いしれながら、結局1年後には通っていた高専を辞め、レースの世界に身を投じる決心をするのです。

「そんな生活を続けて1年以上が過ぎた頃、林さんは実家である京都に帰ることになった。そして、この頃、レースカーを作ることに生き甲斐を感じ、進むべき道が見えていたボクにとって、もう学生であることは何の意味もなかった。ボクは3年間通った学校をスッパリとやめ(高専だから5年制だったのだ)、迷わず林さんの実家に転がり込むことにした。由良拓也18歳の春のことだった。」

出典:https://www.mooncraft.jp/yuratakuya/

「彼には空気が見えているのか?」由良氏デザインのマシンたち

レーシングカーデザイナーとしてのデビュー

自分のデザインしたクルマを作りたい。

その一心で林みのる氏の丁稚奉公として無給の下働きをはじめた由良氏は、林みのる氏の実家の屋根裏部屋でデザイン画を描き続け、また多くのレース現場にも出向き刺激あふれる日々を過ごします。

時間さえあれば好奇心の赴くままに鉛筆を走らせ、やがて「空気が見えているのでは」とまでいわれるボディラインの原画を、がむしゃらに描きつづけていたのです。

京都での丁稚は1年ほどで完了し(林氏のプロジェクトが思うように進まず仕事がなかった)、再び東京に戻った由良氏に声をかけたのは、後に東京R&Dを立ち上げる小野昌朗氏でした。

由良氏の処女作、フォーミュラ2000 出典:https://www.mooncraft.jp/

かねてから若くして技量とノウハウを持っていると評判だった由良氏は未経験ながら、パシフィックF2000という新カテゴリーのフォーミュラカーのデザインを小野昌朗氏から任されることになります。

喜び勇んで、格安のギャラで引き受けた由良氏。

戦闘機をイメージしたというこのマシンは、レーシングカーデザイナー・由良拓也の処女作として知られています。

FRP造形やレーシングカーの組み立てノウハウは評価を受けていたとはいえ、 このマシンがきっかけとなり「彼に頼めば格好よいクルマが作れる」という更なる評判を呼び、すぐさまトップコンストラクターから仕事が舞い込むようになるのです。

つまりは、当時それほどインパクトのあるデザインだったとも言えます。

すぐに舞い込んだのは、当時最も人気のあるフォーミュラカテゴリであったFL500用マシン(軽自動車用のエンジンをボア・アップして搭載したカテゴリ)のボディワークでした。

アウグスタMKⅢ出典:https://www.mooncraft.jp/

写真はリアカウルが外された状態ですが、東京レーシングカーショーで展示されたカウル付きバージョンは実際のスピード以上のスピード感を放つ鋭いデザインのマシンに仕上がっていました。

そしてこのクルマのチーフエンジニアを手がけているのが、後にトミー・カイラを立ち上げる解良喜久雄氏。

この時代は後のレースシーンを牽引する大御所たちが、若手として誰もがギラギラと群雄割拠していたのです。

また、こうして由良氏は人脈を築いていきます。

GRD S74改

出典:https://www.mooncraft.jp/

由良氏のキャリアを語る上で欠かせないのが、富士グランチャンピオンレース(富士GC)でしょう。

このカテゴリーで、マクラーレンやマーチなどのカスタマー向けレーシングマシンに独自の改良を加え、多くのマシンのカウリングデザインに携わっています。

中でも1974年当時のデザインとは思えない、2000年代のプロトタイプ・カーのようなボディを持ったこのGRD S74改は、

海外遠征から帰ってきたオーナードライバー生沢徹氏によりオーダーされ、クローズド・ルーフを持ったグループ5カーのような流麗なフォルムが与えられています。

スタイルだけでなく、明らかに由良氏のモディファイが加わるとマシンの挙動が改善する、トップスピードが伸びるということから、この頃には「空気が見えているのではないか」とまで囁かれるようになっていました。

由良氏率いるムーン・クラフトが風洞設備を使い始めるのはこの10年近く後ですが、当時は「想像実験」でこのスタイリングを生み出していたのです。

「風洞を使わず、感性だけで『こうじゃないかなあ』と『えいや』で決める時代でしたからね。でも彼には説得力があった、『ここはこうあるべきだよ』と自信を持って言い切っちゃうんだ。当時のデザイナーはそうあるべきだっただろうね。それでないとこっちが不安になっちゃうから。あの自信は親譲りのものだったんじゃないかな」

(解良喜久雄氏のコメント) Racing on No.395 117ページより引用

[amazonjs asin=”B00QXXSHVM” locale=”JP” title=”Racing on (レーシングオン) 2005年 10月号 No.395 雑誌”]

振り返ってきたムーンクラフトの代表マシン。

次のページではついに”紫電”が登場します。