目次

「ドリフト・キング」と呼ばれた土屋圭市氏。魅せる為のドリフトではなく速く走るためのドリフト走行は多くの観客を魅了しました。今回はそんな、「ドリキン」土屋氏が乗りこなしたレーシングカーをご紹介したいと思います。

掲載日:2019/08/30

©︎TOYOTA

「ドリフト・キング」、土屋圭市

©TOYOTA

車両のリアタイヤをスライドさせて走るドリフト走行。

現在では飛距離と角度や接近戦を争う魅せるドリフトが主流となっています。

しかし、「ドリフト・キング」と呼ばれた土屋圭市氏のドリフトは、車両やタイヤの限界ギリギリで走るためのものであり、魅せるためではなく速く走るためのものであったといいます。

抜群のマシンコントロール術を持っていた彼ならではの技ですが、そのドライビングに応えたマシンがあったからこそなし得た技とも言えるのです。

土屋氏は得意とするツーリングカーだけにとどまらず、フォーミュラーカーであるF3やプロトタイプ仕様のTS020も乗りこなしており、対応力の高さを見せていました。

様々なマシンに乗った土屋氏ですが、今回は彼と共に速さを追求したドリフトで、レースを戦ったマシンたちをご紹介していきたいと思います。

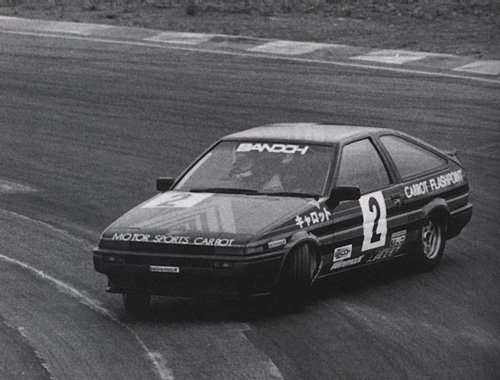

トヨタ AE86 スプリンタートレノ&カローラ・レビン

出典:https://www.tsikot.com/forums/garage-150/initial-d-ae86-came-first-26425/

土屋圭市の名がレース界に知れわたるきっかけとなった富士フレッシュマンレース。

1984年、彼はこのAE86に乗り開幕6連勝を挙げてシリーズチャンピオンを獲得しています。

このAE86は、1tを切るライトウェイトFRの車体に、1600ccのNAエンジンを搭載したシンプルな車両となっており、ローパワーですがバランスが良く、素直な挙動を持っているので、腕を磨くには最適なマシンとなっていました。

出典:https://mulpix.com/

このAE86で走り込みを習得したドライビングスキルは、彼のキャリアに大きく影響するのです。

なお、現在でもプライベートでAE86を所有している土屋氏。

しっかりしたレストアとチューニング施された車両は、デビューから30年経った現在でも当時と変わらない走りを見せています。

今の車にはない、走らせることの楽しさを持っていた車なのではないでしょうか。

マツダ FC3S RX-7

JSS(ジャパン・スーパースポーツ・セダンレース)にRX-7(FC3S)で参戦した土屋氏。

彼はこのRX-7で、豪雨の富士スピードウェイを華麗なドリフトで攻略して優勝しており、彼が「ドリフト・キング」と呼ばれるようになったきっかけとなりました。

JSSとは、改造範囲が広かったシルエットフォーミュラー(グループ5)を引き継ぐ形でシリーズが開始されており、大きなウイングや張り出したフェンダー、エンジンは排気量制限があるだけで他はほぼ何をしてもOKという、市販車の形を残したフルチューニングカーとなっています。

彼の乗ったRX-7も、大きく張り出したフェンダーが装着されており、ハイパワーに対応すべく前後に太いタイヤを履いていました。

彼がAE86で身に付けた車両コントロールと相まってコーナーで抜群の速さを見せ、パワーで勝る他のマシンと対等の勝負を見せたのです。

このFC3S型のRX-7は、標準仕様から前後バランスが50:50に設計されており、運動性が抜群に優れていました。

土屋氏はこのFC3S型のRX-7に高評価を与えており、彼のドライビングスタイルに合った1台と言えるのです。

フォード シエラ RS500

フォードがツーリングカー参戦のために開発したシエラRS500は、2000ccのエンジンをターボで過吸して225馬力を誇った、当時グループA最強とも言われたマシンでした。

1989年から土屋氏の所属するチームでもシエラを使用して最高峰クラスへの参戦を開始ししており、このシエラはレースを前提に制作された車両とあって、速さは一級品でしたがかなりのじゃじゃ馬っぷりを見せ、乗りこなすことが難しいマシンだったようです。

しかし、JSSでじゃじゃ馬のRX-7に乗っていた土屋氏は見事にこのマシンを乗りこなし、日本トップクラスのドライバーと共に上位争いを展開しました。

また、このシエラでマカオGPのギアレース(ツーリングカーで行われるレース)にも参加しており、得意とした山側と言われる細い山道のようなエリアで、軽くドリフトをしながら前のマシンを追い詰めるレース展開を見せたのです。

ニッサン BNR32 スカイラインGT-R

©︎日産自動車株式会社

日産の技術を惜しみ無く積み込んだR32型GT-Rは、グループAデビュー当初から他のメーカーが戦意を喪失してしまう程の強さを見せました。

最終的にはディビジョン1クラスがGT-Rのワンメイク状態となったグループAに、チーム・タイサンから参戦した土屋氏は、高橋国光氏とパートナーを組み、通算で優勝1回を含む10回の表彰台獲得という素晴らしい成績残します。

土屋氏は、若かりし頃に初めて観戦したレースで、高橋国光氏がスカイラインに乗り速いドリフト走行をしている姿を見たことがきっかけとなり、レーシングドライバーを目指すようになったと言います。

「ドリフト・キング」と呼ばれた土屋氏の原点はここにあったのです。

憧れの名選手とパートナーを組み、名車スカイラインでレースができたことは、彼のドライバー人生で感慨深い出来事のひとつだったようです。

トヨタ JZX100 チェイサー

出典:http://toyotatumblin.tumblr.com/

グループAの後継として始まったJTCC。

セダンタイプの車両が使用されていたことが特徴といえるこのシリーズに、土屋氏は当初ホンダ・シビックフェリオで参戦しており、優勝こそなかったもののやや非力なマシンで善戦していました。

そして、1997年に移籍した土屋エンジニアリングではトヨタ・チェイサーに乗り新たな挑戦が始まります。

このチェイサーは、1からの制作となったため、土屋氏にとって久しぶりとなるオーダーメイド、自分仕様でのマシン制作をすることになりました。

土屋仕様となったチェイサーは、デビュー当初こそ苦戦しましたが、通算で3位表彰台2回という成績を残しています。

短期間で作り上げたマシンで参戦してこれだけの結果を残せていたことを考えると、もう少し開発期間が長ければ優勝争いも可能だったと思われますが、少し残念な結末を迎えたマシンとなってしまいました。

ホンダ NA2 NSX

出典:http://www.revscene.net

土屋氏のレーシングドライバーキャリアで最後に乗るマシンとなったNSX。

全日本GT選手権をはじめ、ル・マン24時間でもNSXに乗り参戦していました。

GT選手権ではオレンジのマシンでお馴染みのARTA(オートバックス・レーシングチーム・アグリ)からGT500クラスに参戦。

2000、2001年と1勝づつ挙げており、マシンもドライビングテクニックも日本の最高峰クラスで十分通用する実力があることを証明しました。

また、ル・マン24時間では1994年からチーム国光のNSXで参戦。

1995年には、GT2クラスで優勝を挙げており、NSXと日本人GT乗りの強さを世界に知らしめたのです。

まとめ

©︎鈴鹿サーキット

土屋圭市特集、いかがでしたか?

ドリフト・キングと呼ばれた男は、速く走るためにドリフト走行をマスターし、そのテクニックを活用してどんなマシンでも乗りこなしてみせました。

現在でもARTAのエグゼクティブディレクターやドリフト・マッスルの審査員として、サーキットに姿を見せて活動しています。

レース界では絶大な信頼を得ており、引退セレモニーでは多くの選手や関係者から見送られ、人望の厚さをあらためて感じさせてくれました。

多くの人を魅了した土屋圭市のドリフトは、相棒であるマシンと共に速く走るためのテクニックだったことを記憶にとどめて頂きたいと思います。

Motorzではメールマガジンを配信しています。

編集部の裏話が聞けたり、最新の自動車パーツ情報が入手できるかも!?

配信を希望する方は、Motorz記事「メールマガジン「MotorzNews」はじめました。」をお読みください!