目次

かつて自由の国アメリカに、少年たちのミニ四駆遊びに勝るとも劣らないピュアなレースがありました。その名は「Can-Am(カンナム)シリーズ」。2座席スポーツカーで争われた魅力的なそのレースには、「レースに勝つ」という目的だけがあり、なんと排気量は無制限!そのスタイリングも、ヨーロッパのレースにはありえないほどの自由な発想に満ち溢れていました。今回は、古き良き60年代”Can-Amスタイル”の思い出を、マクラーレンとシャパラルという2つの名コンストラクターを中心に振り返っていきたいと思います。

出典:http://www.evanpublishing.com/

スポーツカー米国上陸

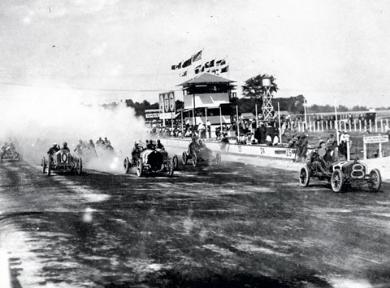

アメリカ・ インディアナポリスで初めて行われたレース。なんと1909年…(出典:http://indymotorspeedway.com/)

そもそもアメリカには1950年代まで、ロードコース(いわゆるサーキット)がありませんでした。

ヨーロッパには戦前からモンツァやニュルブルクリンクがあり、スポーツカーレースも盛んでしたが、アメリカ人にとってのクルマとは移動手段であり、生活の為の道具という趣が強かったのです。

ちなみに、アメリカにおけるレースそのものの歴史は古く、文字どおり倉庫に余っていたクルマ「ストックカー」で男たちがオーバルコースでレースをしはじめたのは、20世紀以前とも言われています。

そんな中、戦後になってヨーロッパからマセラッティやアルファロメオ、フェラーリやポルシェなどの高性能スポーツカーが持ち込まれ始め、一部の富裕層で新たな娯楽として火がつき始めます。

出典:http://www.bruce-mclaren.com

F1グランプリが世界選手権になると、1959年には第1回アメリカ・グランプリも開催。

地元のレーサーも多数参加しました。

こういった状況の中、軽くてコンパクトで速いヨーロッパ車は、近年のスポコン・ブームにおける日本車よろしく、大排気量ビッグパワーに慣れたアメリカ人に大きなインパクトを与えたのです。

ラグナセカ・レースウェイ

丘を登って一気に下るコーク・スクリューシケイン。(出典:http://www.sdhljx.com.cn/)

ヨーロッパからスポーツカーが輸入され、公道でのロードレースが人気となると、次に必要なのはサーキット、ということになってきます。

その流れの中で1957年、カリフォルニアに誕生したラグナセカ・レースウェイは、すぐにスポーツカーレースのメッカとして知られるようになります。

中低速コーナー中心のヨーロッパ的なレイアウトなのに、突如15メートルを一気に駆け下る「コークスクリュー」があるあたり、やっぱりエンターテイメント大国アメリカ…現在まで変わらず、実に魅力的かつ刺激的なコースです。

これ以外にもセブリングやワトキンズ・グレンなど、50年代に入り建設されたロードコースはオーバルしか知らないアメリカ人に、新たな境地を見せたといえます。

それらのサーキットでは大手新聞社などが主催する、大きな賞金のかかったレースなどが催されるようになり、スポーツカーレースは興行的にも盛り上がりを見せ始めたのです。

Can-Amシリーズ発足へ

出典:http://www.mycarparts.us/

単発イベントの人気が高まると、ヨーロッパのレーシングチームはこぞって”新天地”として海を渡りアメリカに遠征してくるようになっていきます。

1963年、米国初の2座席スポーツカーによる「USRRC(米国ロードレース選手権)」を経て、Can-Am(カナディアン・アメリカン・チャレンジカップ)が始まったのは1966年のことでした。

このイベントはヨーロッパ的スポーツカー文化と、エンターテイメント根性炸裂のアメリカのレース文化が融合したレースだったと言えます。

それを証拠に、排気量は何と無制限!

とにかく「誰がいちばん速いか?」を純粋に問うイベントとしてすぐさま人気を獲得。

欧州の成熟したモーターレーシングに比べれば、レギュレーションは総じておおらかなものだったようです。

出典:http://www.britishracecar.com/

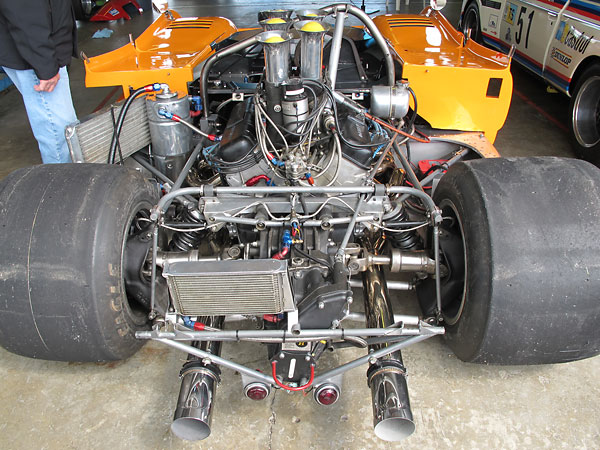

マシンのパワーは最もポピュラーだったシボレーV8エンジンで、7リッター800馬力オーバー!

そしてドライバーもF1やスポーツカー世界選手権のワークスドライバーなど、高額賞金目がけて一流揃いとなっていました。

なのに当時のCan-Amのパドックには、独特の和気あいあいとしたムードが漂っていたようです。

目を三角にしたワークスチームなどもなく、中にはたった3人でマシンのメンテをしているチームもあったとか…。

「こうしたら速いんじゃない?」というアイディアはどんどんやってみて、それを他のチームにも「どうだい!」と見せびらかしてしまう。そんな大らかで自由な「Can-Amスタイル」は、明るい独特の世界観で国外にもファンを作っていきました。

ちなみに日本では、実はF1以上に当時人気があった…とも言われており、事実、日本グランプリに出場したワークスのプロトタイプマシンたちも、Can-Amの規定をベースに5リッターオーバーのハイパワーマシンが作られていたのです。

ナンでもアリだったレース、Can-am。

次のページでは、今も昔も信じられないような?巨大なウィングのマシンが登場します。