それぞれの思惑

ベルトーネの思惑は、レースデビューさせたストラトスを広告塔にし、市販し、自社工場で生産を行うことでした。

市販に至った場合に得られる年間生産台数30000台という試算は、ベルトーネにとってあまりにも魅力的。

そこで「無理やりとりつけた仕事」がラリーカーとしてのストラトス開発だった、と言えなくもないわけです。

出典:http://stormweels.blogspot.jp/

さらに世界ラリー制覇を目論むランチアのチェーザレ・フィオリオの要求は、「整備性の高さ」「抜群の運動性能」「サファリ・ラリーに耐え得る圧倒的なボディ剛性」とこれまた無理難題だったのです。

大きな仕事を得たベルトーネでしたが、当初のストラトス・ゼロのイメージを残しつつ、フィオリオの注文を叶えつつ、美しいデザインにまとめ上げることが困難であることは明らかでした。

ストラトスHF プロトティーポ

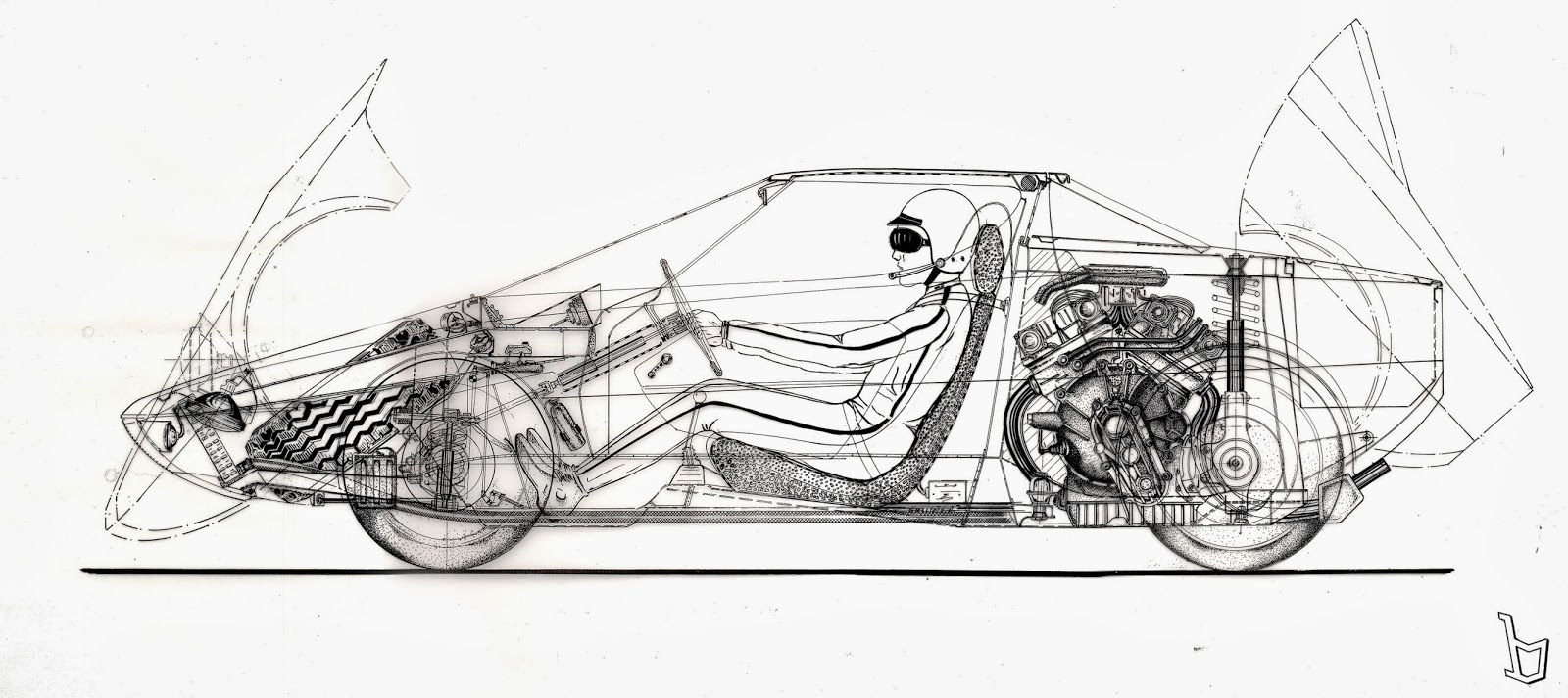

チェーザレ・フィオリオが提示した要件を満たすべく、現代もインディカーなどトップフォーミュラのシャシー開発を手がけていることで知られるダラーラがモノコック・シャシーの開発に加わり、最強のラリーカーとなるべくストラトスの開発は始まります。

出典:http://stormweels.blogspot.jp/

ラリーは競技の特性上素早い姿勢変化とハンドリングが求められる故、剛性面でも有利な2180mm(ワゴンRより200ミリ短い!)という極端に短いホイールベースが採用されました。

モノコックを挟み込むように、スチール製のスペースフレームが締結されたシャシーは当時のF1に匹敵する剛性を獲得。

その上に軽量なFRP製のカウルが取り付けられることにより、重心に近い部分に重量物を集中させ、慣性モーメントを減らす理想的な重量配分の実現に注意が払われていました。

それらの素性の良さに加え、ストラトスは、ラリー・プロトタイプとしての車体開発が後にも先にもこれ以上ないほど徹底的に行われたクルマと言えます。

整備性を良くする目的で前後のカウルはモノコックを中心にめくれあがるように開き、前後フレームがすべて露出する構造となっています。

しかもモノコック前後のフレームは補修を容易にするため、そっくり取り外すことが出来る設計とされました。

さらに特徴的なフロントウィンドウは、空気抵抗の低減に加え、泥跳などによる汚れを風圧で飛ばしやすくする為の工夫と言われています。

http://www.stratosmania.com/

この異常なまでにスパルタンな生い立ちを持つラリーマシンのスタイリングを担当したのがやはりガンディーニでした。

彼は当初のストラトス・ゼロのコンセプトを確かに残しながら、ミニマルで機能的、且つ奇抜なそのデザインを見事に纏め上げたのです。

それがこのストラトスHFプロトティーポです。

ストラトス・ゼロとはもはや別物ですが、新たな魅力が凝縮されていることが見て取れます。

超ショートホイールベースの上、スーパーカー然としたシャープなフォルムなのにラリーカーなので車高も高く、いわばデザイン面では逆境が多かったと言えます。

しかし、エレガントですらあるこのフォルムは、ストラトス・ゼロの生みの親であるガンディーニでなければ成しえない業だったと言えるでしょう。

ストラトス、栄光の3年

1972年にWRCデビューを果たしたストラトスは1973年に初優勝を果たすと、翌1974年にはたった4戦の出場のみでメイクス・タイトルを決める驚異的な速さを見せつけます。

https://ja.wikipedia.org/wiki/ランチア・ストラトス#/

その後1975、1976年も他を寄せ付けない速さでタイトルを獲得しましたが、それでも尚「開発7割」といわれたほど恐るべきポテンシャルをストラトスは持ち合わせていました。

しかし、親会社であるFIATが「FIATブランドを強化する」目的でフィアット・131アバルトによるWRC制覇を新たな方針としたことで、圧倒的速さを誇ったその”ラリープロトタイプ”ストラトスは、ワークスマシンの座を追われてしまいます。

FIATがストラトスから目を背けた理由として、ストラトスはその特異性から、市販には相当無理のあるクルマで販売が芳しくなかった、ということがあります。

出典:http://www.stratosmania.com/

結局のところベルトーネが目論んだ台数とは程遠い500台弱がストラダーレ(市販モデル)として生産されるにとどまり、めっぽうラリーに勝つ為だけのクルマであったことも災いし、素人が公道で乗回すことが危険でさえありました。

このストラダーレには市販化に当たり、ガンディーニ以外のデザイナーの手が若干加わっている、ということも一応付け加えておきます。

まとめ

その後、シトロエンBXを手がけたことを最後にガンディーニはベルトーネを去ります。

その理由は、しがらみだらけの集団の中での仕事から逃れ、自由を望んだからと言われています。

ガンディーニのことが語られる時、その多くは「ミウラ」「カウンタック」「ディアブロ」「EB110」のように、華々しいスーパーカーを手がけた夢のデザイナー、という見方が大半です。

出典:http://www.windingroad.com/

しかし、愛車でもあり、最もリスペクトするクルマの一つとして、なんと彼が絶賛しているのはスズキ・ワゴンRだというのです。

他にも三菱・コルトなど、合理的なコンパクトカーに賛辞を送っており、こともあろうにカウンタックのような豪勢なクルマを「好きでは無い」と言い放った、というまことしやかな話まで存在するのです。

加えて商業的な面で、ガンディーニの作品で成功しているのは上記のシトロエン・BXやルノー・5、大型トレーラー(!)のルノー・AEマグナムなど、実用車が非常に多い。

奇抜で未来的なセンスはもとより、メーカーの意向と市場のニーズを確かに捉え、パッケージとしてまとめ上げることこそがガンディーニの真の才能であり、また彼自身のデザイナーとしての悦びでもあるのかもしれません。

出典:http://www.windingroad.com/

ランチア・ストラトスHFは、紛れもなくガンディーニの作品です。しかし、自由にガンディーニがデザインした……というには程遠いクルマです。

ベルトーネの思惑・ランチアの要求という大きな制約がありました。

しかし、あらゆる制約はある意味、デザインがデザインとして評価される為には必要なもの、なのかもしれません。

実際この唯一無二のマシンは紆余曲折を経て生まれ、ガンディーニの代表作と称されるようになったのです。

80歳を迎える彼は現在も尚、蔦のからまる修道院を改造したスタジオで、クルマのみならず幅広くデザインの仕事を続けています。

[amazonjs asin=”B002RT94KO” locale=”JP” title=”1/24 ランチァ ストラトス 1977 モンテカルロラリー ウィナー プラモデル CR32″]

Motorzではメールマガジンを配信しています。

編集部の裏話が聞けたり、最新の自動車パーツ情報が入手できるかも!?

配信を希望する方は、Motorz記事「メールマガジン「MotorzNews」はじめました。」をお読みください!